Nos récits en ligne

LA ZEP POUR S’ÉCRIRE

La Zone d’Expression Prioritaire est un dispositif original d’accompagnement à l’écriture animé par des journalistes.

-

LA ZEP DANS LES MÉDIAS

Découvrez nos récits dans la presse

-

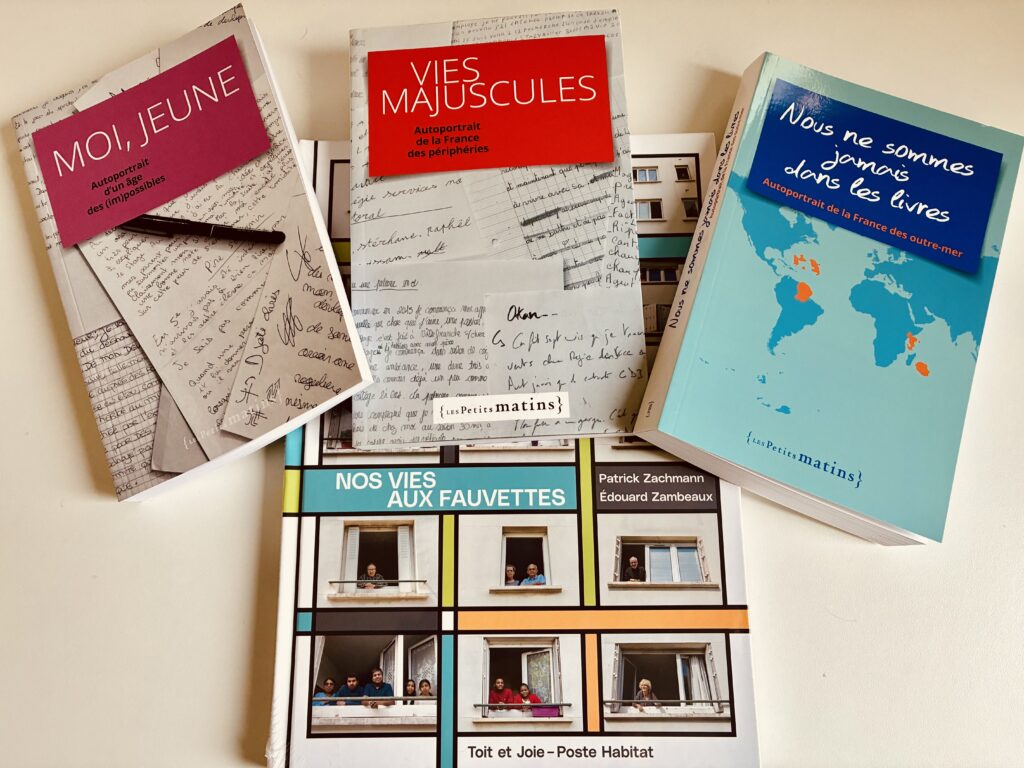

LA ZEP EN PRINT

Découvrez nos publications…

-

LA ZEP EN PODCASTS

Découvrez nos podcasts…

-

Simon P. 28/01/2026

Simon P. 28/01/2026

C’est pas pour les garçons

Aimer le théâtre, le pastel et l’odeur des shampooings à la noix de coco, c’est « un truc de filles ». Mais pour Simon, ça n’a pas d’importance. Alors que ses camarades se moquent, lui, trace sereinement sa route.

-

Manon W. 22/01/2026

Manon W. 22/01/2026

La violence à l’écran, c’est pas que du cinéma

Du sang, des morts, des scènes trash… Cette violence presque banale au cinéma, Manon l’a découverte à ses dix ans. Depuis, il est difficile pour elle de commencer un film sans appréhension.

-

Loïse M. 15/01/2026

Loïse M. 15/01/2026

Mes frères ont déménagé, le vide a pris leur place

Cette année, Marius et Alexis ont quitté la maison. S’il y a pour Loïse des avantages à sa nouvelle situation de fille unique, elle constate que malgré tout, la présence de ses frères lui manque.

27/02/2025

Les enfants dans la séparation

Quatre millions de mineur·es ont des parents séparés, nous apprend l’Insee. Derrière ce chiffre, des réalités multiples. Il y a la difficulté de passer d’une maison à l’autre, de quitter une ville où l’on a grandi ou encore, de voir un parent s’éloigner. Depuis la séparation de ses parents, Emma peut compter sur ses grands-parents. Des soutiens infaillibles dans la tempête familiale. Déracinée de Marseille, Ritège, elle, a suivi sa mère en région parisienne. Elle a laissé derrière elle son père et ses souvenirs. Marc a été contraint à une garde alternée qu’il n’a pas souhaitée. Il est en colère face à un système qui ne l’a pas écouté. Pacôme, lui, fait partie des 11,5 % d’enfants de parents séparés qui vivent entre chez leur père et chez leur mère. Il raconte la valse des valises et l’équilibre fragile d’un quotidien partagé entre deux foyers. La rédaction Une série illustrée par Camila Plate

[VOIR PLUS]31/01/2025

En finir avec le harcèlement à l’école

Bousculades. Insultes. Humiliations. Violences à répétition. Le harcèlement, c’est ce phénomène d’ampleur qui fait d’une personne la cible à atteindre. En être victime, c’est se retrouver coincé·e dans un engrenage infini. Pourtant, il existe des moyens d’en sortir. Réussir à en parler est un premier pas important. Encore faut-il que quelqu’un vous croie et vous prenne au sérieux. Pour cela, parfois il faut se répéter avant de trouver la bonne oreille, comme pour Jamelya, harcelée à l’école primaire. Dylan, lui, a pu compter sur l’intervention efficace de la CPE de son collège. Un déménagement a permis à Manuel d’échapper à ses harceleurs. Ben a dupliqué la stratégie du harceleur de Yanis pour lui faire subir la même chose et libérer son ami de cet enfer. La rédaction Une série illustrée par Meriem Mesfioui « Il est important de ne pas rendre la réalité plus douce qu’elle ne l’est » Pour Fernando Llor, scénariste de la bande dessinée Débile, le harcèlement scolaire vécu par le basketteur Iñaki Zubizarreta illustre une violence qui s’ancre dans la construction des jeunes victimes. C’est ce qui l’a motivé à travailler sur ce sujet. Comment s’empare-t-on de la thématique du harcèlement scolaire pour en faire une BD ? C’est un sujet très difficile. Il était important de ne pas rendre la réalité plus douce qu’elle ne l’est. Iñaki, le personnage de la bande dessinée, c’est Iñaki Zubizarreta, un célèbre joueur de basket espagnol, qui mesure plus de deux mètres. Dans un documentaire, il s’était confié sur le harcèlement qu’il avait subi à cause de sa taille. 25 ans après, les séquelles psychologiques et la haine sont toujours en lui. Pour moi, c’était ça qu’il fallait raconter : comment le harcèlement a eu un impact sur la personne qu’il est devenu. J’ai travaillé avec lui, étape par étape. Ensuite, avec les psychologues qui l’ont suivi pour faire une sélection des événements de son histoire susceptibles de refléter les étapes les plus fréquentes dans le processus de harcèlement scolaire. Comme je le raconte dans la BD, Iñaki en veut surtout à sa professeure de l’époque. Non seulement elle n’a pas été présente mais elle a aussi participé à ces humiliations collectives en le dévalorisant en cours. Que nous apprend cette histoire, au-delà de sa singularité ? En se basant sur ce qu’il a vécu, on a pu dégager trois phases assez courantes dans le harcèlement scolaire. La première, c’est le fait de se faire voler son identité, en se faisant appeler autrement que par son prénom, par exemple. Iñaki s’est fait appeler Théodule. La deuxième phase, c’est de s’emparer de ce qui appartient à la personne en lui volant ses affaires. La troisième phase, c’est la violence pour tester les limites. Au début, c’est verbal, puis physique. Et ça monte crescendo. Ce qui m’a le plus fait réfléchir en travaillant sur ce sujet, c’est à quel point cette violence peut révéler un monstre en vous et peut vous remplir d’agressivité, comme Iñaki. Mais le message qu’on a voulu faire passer, c’est qu’il y a tout de même de l’espoir quand on est victime. L’espoir de ne pas devenir un « monstre » à son tour. Pensez-vous que cette BD puisse contribuer à faire évoluer le regard sur le harcèlement ? Dans plus de 80 établissements scolaires où nous sommes intervenus, les jeunes nous ont fait des câlins, nous ont remercié et ils se sont beaucoup ouverts à nous. Mais nous ne sommes pas psychologues ou professeurs. Le plus important était de relayer cette BD auprès du corps enseignant et du personnel scolaire. Parce que ce sont eux qui doivent protéger les élèves ! Je ne sais pas comment c’est en France mais en Espagne, où je vis, le harcèlement scolaire a toujours été appréhendé avec une certaine légèreté. On entend souvent que ce sont des problèmes d’enfants qui vont se régler par eux-mêmes. On a voulu mettre en lumière qu’il fallait prendre cela au sérieux. Et montrer que ça ne concerne pas que les enfants. D’ailleurs, le récit ne se termine pas en douceur. Ça nous a semblé important de conclure de cette manière. Propos recueillis par Lisa Rompillon

[VOIR PLUS]13/12/2024

Violences conjugales jeunes : quitter le mâle

En 2024, près d’un quart des adolescentes et jeunes femmes en couple dans le monde ont été victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur petit ami avant leur 20 ans, selon une étude de l’OMS. Bercées par une vision romantique du couple intense, de son amour « ouf », possessif et jaloux, qui fait forcément mal, elles sont aussi victimes de mécanismes d’emprise, d’abus, de coups, d’agressions sexuelles… En France, les moins de 29 ans représentent 18,6% des appels pour violences conjugales au sein d’un couple hétérosexuel au 3919 en 2023. Pour certaines d’entre elles, être jeune les rend illégitimes à se reconnaître comme des victimes. Pour celles qui portent plaintes, justice n’est pas toujours rétablie. Sara, Yanissa, Aïcha et Rose ont toutes les quatre subi des violences physiques et psychologiques dans leur couple. Et en sont sorties. Pour Sara, c’était le premier. Petit à petit, son copain a réussi à l’isoler de ses proches pour mieux la contrôler. Quand il a levé la main sur elle, elle a décidé de mettre fin à la relation. Après la séparation, elle a dû changer de numéro. Contrôle, isolement et violence se sont progressivement installés entre Yanissa et son petit ami, aggravés par une dépendance au cannabis. Le déclic a eu lieu lorsqu’il l’a menacée de mort. Aïcha a subi les menaces de viol et de mort de son copain. Après qu’il l’a rouée de coups, elle s’est tournée vers l’hôpital puis la police, mais elle s’est finalement fait justice elle-même. Violentée par son copain, Rose a été en plus malmenée par le système judiciaire. Comme les bleus sur ses bras, elle a compté les mois avant d’être entendue par la police. Et avant que sa plainte ne soit prise au sérieux. La rédaction Une série illustrée par Camila Plate « Il y a un après pour ces jeunes femmes » Natacha Henry est autrice, journaliste et historienne. Experte auprès des institutions européennes sur les violences faites aux femmes, elle décrypte les mécanismes d’emprise et de domination au sein des couples. « Ce que décrivent très bien ces quatre jeunes femmes, c’est comment au début il y a la croyance dans une grande histoire d’amour. Et comment ces hommes vont être des grands séducteurs et très vite des grands possessifs. Elles ont une facilité pour décrire la reconstruction derrière, ce qui montre qu’il y a un après pour ces jeunes femmes. Elles reprennent leurs études, elles passent le permis. Elles rebondissent. Ces garçons, comme Youssef, ont compris qu’en se faisant passer pour le prince charmant, ils allaient avoir tout le loisir de dominer leur copine. C’est le cycle de la violence. La première étape, c’est que la vie est à peu près sympa. Chez les jeunes c’est souvent intense parce que ce sont les premières relations. La deuxième étape, c’est que ça commence à être un peu tendu. Il y a des réflexions de domination et de contrôle. Elle commence à faire attention, à surveiller ses tenues, ses fréquentations… Elle entend les conditions et elle commence à avoir peur. Dans une relation non violente, ça n’arrive pas. On peut se disputer, mais il n’y a pas une relation de pouvoir. Elle sent qu’on lui demande de ne plus être la personne qu’elle était avant. Ça n’est pas de l’amour ! La troisième étape, c’est l’explosion de violence. Là, elle a peur pour sa vie. Des coups, des blessures, des strangulations, des hématomes. On voit bien Rose qui les compte. Après cet épisode de violence, la quatrième étape c’est la lune de miel. Il revient s’excuser. Avec des fleurs, des cadeaux, en expliquant que personne n’a jamais vécu un amour aussi profond, qu’elle n’en trouvera jamais un qui l’aime autant. Qu’il a des fragilités. Leur notion de culpabilité est assez limitée. Ils leur font croire qu’il n’y a qu’elles qui peuvent les aider, et que si elles les quittent maintenant, leur vie s’effondre. C’est un système malin. Il lui explique que si elle ne l’accepte pas comme ça, si elle ne l’aide pas, il va continuer comme ça. Son changement à lui dépend de sa compréhension à elle. En même temps, elle se sent valorisée parce qu’un garçon est à ses pieds. Elle se sent importante parce qu’elle va l’aider. C’est le schéma maternant. Par ailleurs, en France, on ne s’occupe pas beaucoup des addictions dans ces situations. Alors que ce sont des dépendances qui aggravent la situation. On le voit dans le témoignage de Yanissa. Ce qui est alarmant aussi, c’est que les chiffres de violences au sein de couples jeunes sont très élevés, comme le montre le rapport du 3919. Sans mentionner le fait qu’elles n’appellent pas toutes. Mais en même temps, on voit dans les récits que la ZEP a accompagnés qu’elles ont des ressources. Elles ont toutes un déclic. Comme elles n’habitent pas avec le garçon, il n’y a pas d’enfant, de logement, d’emprunt, pas une vie commune, ce qui leur « facilite » techniquement la séparation. Cette liberté de mouvement fait la différence. Dans ces histoires, on n’a pas non plus forcément affaire à des jeunes hommes qui vont changer. Ils sont probablement en train de faire subir les mêmes choses à d’autres jeunes filles. C’est pour ça que ces témoignages sont hyper importants. Ce qu’on peut conseiller c’est de ne jamais aller à la police seule et aussi d’appeler une association spécialisée, ce qu’aucune d’entre elles n’a fait. Sûrement parce que ces associations ne sont pas connues des jeunes. Il y a donc là un vrai travail à faire. » Propos recueillis par Adèle Douay

[VOIR PLUS]12/11/2024

Match amical

Au sport, on peut se mesurer, se dépasser, perdre ou gagner… des ami·es. Non seulement les pratiques sportives permettent de rencontrer des gens que l’on ne croiserait pas forcément ailleurs, mais les relations amicales fortes qui se nouent à cette occasion ont un impact sur les performances sportives d’un collectif et sur la motivation de chacun·e. Dans les sports collectifs, l’intelligence de jeu se construit en apprenant à se connaître, s’observer, fonctionner ensemble. Ce qui se joue hors du terrain la nourrit et peut changer la donne. Avec son équipe de gymnastique rythmique, Madeleine a éprouvé la force du lien amical et ses retombées sur les résultats de son équipe. Au-delà des heures d’entraînement, du niveau technique et de la performance sportive, ce sont les liens d’attachement renforcés au sein du collectif qui l’ont menée sur le podium. Nos précieuses amitiés peuvent aussi nous motiver quand la flemme nous gagne. C’est ce qu’a éprouvé Sohan. Il a trouvé de « vrais potes » sur qui il peut compter en dehors du terrain. Un critère qu’il place bien au-delà du niveau de son équipe. À l’adolescence, où les sociabilités et activités physiques des garçons et des filles ont tendance à se séparer, nos ami·es peuvent se détourner les unes et les autres de pratiques qui ne correspondent plus à celles de leurs pairs. C’est parce qu’elle y était généralement la seule fille et pour ne pas perdre ses amies, qu’Assiatou a renoncé au City et au foot pour s’inscrire dans l’équipe féminine de basket de son collège. Parfois aussi, lorsque la compétition prend le dessus, le sport peut mettre en péril nos amitiés. Au judo, Meïwen se mesurait en permanence avec son ami d’enfance. Cette compétition a nourri leur relation. La rédaction Une série illustrée par Merieme Mesfioui

[VOIR PLUS]10/10/2024

Vivre avec des troubles psy

La santé mentale, grande cause nationale 2025 ? Michel Barnier, fraîchement nommé Premier ministre, l’a appelée de ses vœux lors d’une interview télévisée le 22 septembre dernier. Une annonce à laquelle des acteurs du secteur ont répondu en lançant une pétition afin de la voir se concrétiser. Trois objectifs sont, selon eux, prioritaires : informer, prévenir et déstigmatiser. L’enjeu est de taille. Un tiers des postes de praticien·nes hospitaliers en psychiatrie sont vacants et il y a moins de lits disponibles. Le nombre de patient·es a pourtant été multiplié par deux ces vingt dernières années. En Europe, une personne sur quatre est touchée par des troubles psychiques à un moment de sa vie. Pourtant, le sujet est encore tabou. Une étude de mars 2024 pour l’Alliance pour la santé mentale pointe que la moitié des personnes concernées disent n’en avoir parlé à personne ou ne pas avoir été écoutées ou crues lorsqu’elles ont osé le faire. Pas étonnant que les trois quarts des Français·es sous-estiment encore la part de la population touchée par ces troubles. Âgés de 14 à 39 ans, les quatre témoins de cette série mettent toutes et tous en avant l’importance du diagnostic. Pour mettre des mots – et des traitements – sur des maux, comme le raconte Jessica. Pour réduire – un peu – le coût de la santé mentale, comme le raconte très bien Pauline, qui fait les comptes. Pour pouvoir expliquer son quotidien, sa souffrance et dépasser – peu à peu – ses difficultés, comme le fait Erwan. Pour pouvoir vivre, moins mal – voire carrément mieux – avec son ou ses troubles… et les autres, comme le raconte Malik, qui soigne particulièrement son sens de l’humour pour sortir de l’isolement. La rédaction Une série illustrée par Merieme Mesfioui

[VOIR PLUS]13/09/2024

Après l’enfance maltraitée

Les chiffres ont beau être connus, ils continuent à faire froid dans le dos. Tous les cinq jours, un⸱e enfant meurt au sein de la sphère familiale. Toutes les trois minutes, un⸱e enfant est victime de viol ou d’agression sexuelle, dont les trois quarts (77 %) se déroulent au sein de la famille. C’est dans les leurs qu’Alma, Beverly, Océane et Mya ont vécu des violences physiques, psychologiques et/ou sexuelles lorsqu’elles étaient enfants. Comme elles, près d’un quart (24 %) des Français⸱es de plus de 18 ans estiment avoir été victimes de maltraitances graves dans leur enfance, selon les données du plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Le stress induit par celles-ci perturbe le développement du cerveau des jeunes victimes. Et elles altèrent, parfois à vie, leur santé physique et mentale, comme en témoigne l’OMS (Organisation mondiale de la santé). Une fois adultes, ces enfants ont, en effet, une plus grande propension à subir ou commettre des violences et une plus forte exposition à la dépression, la toxicomanie ou l’alcoolisme, notamment. Lorsque les mauvais traitements sont cachés, comme c’est souvent le cas quand ils se déroulent au sein de la famille, aucun·e professionnel·le de santé ne peut soutenir les enfants qui la subissent. Océane a souvent pleuré sous les coups de son père, alcoolique, en attendant que ça passe. Devenue mère, la jeune femme de 22 ans a réussi à mettre des mots sur les maux et n’imagine pas une seconde pouvoir lever la main sur son enfant. Pendant de nombreuses années, Beverly a minimisé la violence de ses parents à son égard et en a même eu honte. À 24 ans, elle veut que la honte change de camp. Elle partage aujourd’hui les violences subies et s’occupe de sa santé mentale. Un long parcours de soin depuis le réveil de sa mémoire traumatique et la prise de conscience de ce qu’elle a vécu. Alma avait 7 ans quand elle a été victime de la première agression sexuelle de son beau-père. Aujourd’hui, grâce à un signalement fait par une assistante sociale de son collège, l’adolescente de 16 ans ne vit plus avec son agresseur. Mais elle a perdu confiance en sa mère, qui n’a pas cru à son récit. Après plusieurs fugues pour alerter sur sa situation, Mya, elle, a pu échapper aux coups, insultes et manquements de ses parents. Après l’intervention de la police et une décision de justice, elle a découvert et partagé le quotidien d’une famille d’accueil aimante. Mya vit désormais à nouveau chez ses parents, accompagnés dans leur parentalité par une éducatrice. La rédaction Une série illustrée par Merieme Mesfioui

[VOIR PLUS]30/04/2024

Pédaler contre les rixes

Réconcilier des jeunes de quartiers voisins – « en guerre » – en leur faisant parcourir des centaines de kilomètres à vélo depuis la Seine-et-Marne (77), a tout d’une idée assez dingue. C’est le défi qu’Ali Matelo – déterminé à prendre sa part dans la lutte contre les rixes entre les ados de Torcy, Noisiel, Lognes, Saint-Thibault-des-Vignes, Champs-sur-Marne – leur propose depuis trois ans (lire encadré). Après le décès d’Iderlindo, 21 ans, ce directeur adjoint d’un centre social a décidé de leur faire vivre ensemble cette aventure sportive et humaine hors du commun. En 2023, 24 jeunes hommes ont été sélectionnés pour relever ce défi : passer quatorze jours à cohabiter H24 et à pédaler sur 800 kilomètres, de Torcy à Auschwitz en Pologne, en plein mois d’août. Zako, Yanis, Yassine, Ismo et Souleymane en étaient. Cinq mois après leur retour, ils se sont attaqués à un autre genre d’épreuve : se souvenir et raconter cette expérience par écrit, accompagnés par les journalistes de la ZEP, à la maison de la jeunesse de Noisiel. Ils ont livré des récits joyeux. Des témoignages de compétition et d’entraide, de dépassement de soi et de découverte de ses limites, d’esprit d’équipe et de singularités, de différences et de points communs. Des histoires d’amitiés qui se nouent, les mains sur le guidon comme dans les chambres. Loin des guerres entre quartiers. La rédaction Une série illustrée par Merieme Mesfioui « Faire en sorte que nos jeunes arrêtent de se taper dessus » Ali Matelo, ancien directeur adjoint chargé de la jeunesse au centre social Omac, à Torcy, revient sur ce qui l’a convaincu d’embarquer des jeunes de quartiers rivaux en Seine-et-Marne dans un projet sportif et humain ambitieux. Comment est né le « 77 à vélo » ? Je suis parti des problèmes liés aux rixes sur notre territoire, Paris Vallée de la Marne (Lognes, Torcy, Noisiel, et Torcy), et sur une partie d’un autre territoire, Marne et Gondoire (Saint-Thibault-des-Vignes). Sur deux ans, il y a eu quatre décès. Il y a eu une marche pour rendre hommage à un jeune qui a été tué : Iderlindo. Face au regard d’un parent qui a les yeux en larmes, tu te sens impuissant. Je me suis dit que ça serait une bonne chose si on pouvait faire en sorte que, sur notre territoire tout du moins, on puisse avoir un impact, pour que nos jeunes arrêtent de se taper dessus jusqu’à conduire à des morts. S’en est suivie une rencontre avec une prof d’histoire lors d’une réunion avec des élus municipaux. Cette prof d’histoire était aussi élue. Je me suis dit : « Je pense qu’on peut faire un truc ensemble. » Je l’ai sollicitée et elle a tout de suite été partante. Le projet devait se baser sur la guerre, parce que les jeunes de nos quartiers pensent se faire la guerre, mais en réalité ce n’en est pas une. Pourquoi as-tu décidé de faire pédaler des adolescents sur 800 kilomètres ? Le vélo, c’est un sport qui me fascine. Je me suis toujours demandé comment un être humain pouvait pédaler 200-300 km par jour. Et je me suis dit : tiens, peut-être qu’avec nos jeunes ce serait bien ? Ce sport-là est un peu fermé. Ça permet de casser les mœurs et d’ouvrir ces jeunes des quartiers populaires à d’autres disciplines. On aurait pu partir à pied, mais le petit plus, c’était la récompense du vélo. C’est un outil de travail avec lequel tu repars. Comme une médaille. Je ne regrette pas ce choix car ça a bien pris. Tu peux être de Lognes, de Noisiel, de Torcy et être un élément très athlétique. Ce côté athlétique n’a pas de ville. C’est entre toi et toi. À vélo, ils sont obligés de communiquer, s’encourager, attendre l’autre… Quel était ton objectif en les emmenant à Auschwitz ? On a tendance à taxer les jeunes de quartier, généralement musulmans, d’antisémites. J’avais non seulement besoin de rendre hommage à toutes les victimes de la Shoah mais aussi de démontrer que les jeunes de quartier, musulmans ou pas, sont sensibles à ce qui arrive à d’autres communautés. Contrairement à ce que des médias véhiculent.

[VOIR PLUS]28/03/2024

Chroniques d’une jeunesse mauricienne

À l’invitation de l’Institut français de Maurice, la ZEP s’est délocalisée pour déployer son dispositif d’accompagnement à l’écriture auprès d’une équipe de journalistes, d’écrivain·es et d’enseignant·es. L’objectif est de créer une plateforme d’expression des jeunesses de l’océan Indien. Les premiers ateliers ont fait émerger une dizaine de récits qui nous offrent une plongée inédite dans la société mauricienne. Ces jeunes de 17 à 25 ans nous racontent ainsi la prégnance des traditions familiales, les contraintes de l’insularité, la force du trilinguisme, le multiculturalisme à l’épreuve des hiérarchies communautaires, l’urbanisation pas toujours maîtrisée, ou encore les impacts écologiques sur ce territoire. Un territoire fragile, riche et complexe. Loin des clichés touristiques auxquels cette île est souvent réduite. Avec plus d’un million de touristes par an pour 1,2 million d’habitant·es, le tourisme est une activité essentielle sur l’île. C’est aussi un secteur dans lequel il ne fait pas bon se projeter quand on est une jeune femme créole, comme Yana, 23 ans. Contre l’avis de son entourage, qui l’imaginait avocate ou médecin, elle persévère. De son côté, Ségolène a renoué récemment avec la langue de son île : le créole. En voulant lui offrir un français parfait, et la réussite qui va avec, ses parents l’ont privée de leur langue… et d’une partie d’elle-même. La connaissance de son île, Jean-Jacques l’a héritée de son père, apiculteur. Ils la sillonnent ensemble depuis qu’il a 5 ans. Cette exploration lui a permis d’apprendre à en contempler les beautés naturelles, aujourd’hui menacées par les changements climatiques. Damien, lui, nous emmène visiter l’envers du décor d’une île Maurice de carte postale. À 21 ans, il habite à Vacoas, un désert urbain qu’un homme politique local rêve de transformer en « Manhattan ». La rédaction Une série illustrée par Léa Ciesco

[VOIR PLUS]08/03/2024

Avorter avant 18 ans : un droit mais toujours une épreuve

C’est une réforme historique qui a été adoptée définitivement le 4 mars 2024 par les deux chambres du Parlement réunies en Congrès à Versailles. La France est le premier pays à inscrire la « liberté garantie » à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution du pays, c’est-à-dire la loi des lois. Une décision importante prise près d’un demi-siècle après la promulgation de la loi dite « Veil » – portée par Simone Veil – autorisant l’IVG, le 17 janvier 1975. L’objectif ? Éviter que ce droit puisse être remis en question dans notre pays. Il faut dire que l’avortement reste, aujourd’hui encore, un sujet à la fois très intime et hautement politique. En 2022, la révocation de l’arrêt Roe vs Wade, garantissant le droit d’interrompre une grossesse aux États-Unis, a rappelé combien ce droit reste fragile. 14 États américains ont interdit depuis l’avortement sur leur territoire, même en cas de viol. En Europe aussi, le droit à l’IVG a été remis en question en 2021, en Pologne, où il est quasiment interdit, sauf pour des femmes victimes d’inceste et de viol. Sur le continent africain, l’accès au libre choix de poursuivre sa grossesse reste souvent réservé aux seuls cas où la grossesse met en danger la santé de la personne enceinte. Au Maroc, avorter peut vous mener en prison. Dans le monde, 22 pays interdisent encore tout bonnement aux femmes d’avorter. Résultat ? Les avortements clandestins, non-sécurisés, tuent encore près de 40 000 femmes chaque année, selon une estimation de l’Organisation mondiale de la santé. Actuellement, en France, l’avortement est légal jusqu’à 14 semaines de grossesse. Mais il existe encore de nombreux freins à son accès. La crainte que cela puisse se savoir n’est pas des moindres, chez les plus jeunes notamment. Et le jugement négatif de certain·es adultes peut malheureusement s’ajouter à la difficulté à aller chercher de l’aide, voire aux violences déjà subies. Si une personne mineure peut accéder à une IVG sans en informer sa famille, elle doit obligatoirement être accompagnée par une personne de plus de 18 ans. « Aucune femme ne recourt de gaîté de cœur à l’avortement », assurait Simone Veil, devant l’assemblée très majoritairement masculine des députés français. « Il suffit d’écouter les femmes », ajoutait-elle. Écoutons-les ! Trois d’entre elles, mineures au moment où elles ont choisi d’interrompre une grossesse, partagent cette épreuve. Vanessa, 20 ans, qui, huit ans après les faits, n’a pas oublié le regard accusateur du médecin traitant, la violence du gynécologue et les commentaires acerbes du psychologue. Elle n’avait que 12 ans quand elle a subi un viol puis avorté, chez elle, en prenant des médicaments. Comme 80 % des femmes, Vanessa a opté pour l’IVG médicamenteuse à domicile, plutôt que l’IVG chirurgicale, qui nécessite une courte hospitalisation. Mina, elle, a fait le choix d’être encadrée médicalement. Hospitalisée un jour d’école, l’adolescente de 14 ans a alors pu compter sur la complicité d’une infirmière du service pour couvrir un mensonge fait à sa mère, de crainte d’être « mise à la porte ». De son côté, Kaïna a choisi de se confier à l’une de ses enseignantes, qui l’a accompagnée dans sa démarche. La rédaction Une série illustrée par Merieme Mesfioui

[VOIR PLUS]08/01/2024

Rendez-vous à la salle

Le nouveau rendez-vous après le lycée, c’est la salle de muscu. Écouteurs dans les oreilles et haltères aux mains, les 16-25 ans rêvent de sixpack, d’épaules développées, de pecs saillants, de fesses bombées… 43 % d’entre elles et eux pratiquent la musculation, selon le baromètre 2022 de l’UCPA-Crédoc sur les loisirs sportifs. Si la multiplication des influenceurs et influenceuses fitness sur les réseaux a sûrement un rôle à jouer dans cet engouement, le sociologue Guillaume Vallet, auteur de La Fabrique du muscle, l’explique par la multiplication des crises et des incertitudes ces dernières années : le corps et la santé sont devenus un « capital » dans lequel les jeunes investissent pour mieux les traverser. Maîtriser son corps et se surpasser prouverait ainsi que l’on est capable d’en faire de même avec sa vie. Une obsession croissante pour les muscles qui, en creux, nous rappelle comment cette société reste intraitable avec les corps qui s’écartent de la norme. Hugo veut surtout « prendre de la masse », parce qu’en gagnant du poids, il gagne en confiance. Didi vise le même objectif, mais seulement dans les hanches et les fesses. Elle a d’ailleurs changé son alimentation et compte les calories pour y arriver. En quelques mois d’entraînement intensif à la salle, le corps d’Adarsh s’est transformé. Même chose pour le regard des autres. La vie d’Arsène tourne aussi autour de la salle. Pour devenir plus fort que son frère, quitte à mettre les cours de côté. Pour les potes et les camarades de Guillaume, c’est même devenu un lifestyle. Lui aussi s’est laissé séduire par cette vie protéinée, baskets aux pieds. Avant de laisser tomber : ça ne lui ressemblait pas. La rédaction Une série illustrée par Léa Ciesco

[VOIR PLUS]-

Jean A. 07/01/2026

Jean A. 07/01/2026

Une routine chronomètre en main

Trajet, lycée, coucher. Contrôles, concerts, compètes. À 15 ans, Jean a la pression et l’emploi du temps d’un ministre, alors pas le droit à l’erreur : c’est avec une régularité mécanique qu’il exécute les activités de sa journée.

-

Clémence M. 30/12/2025

Clémence M. 30/12/2025

Mon coach virtuel

Clémence fait de l’escalade en compétition. Tout y est millimétré : sa technique bien sûr, mais aussi ce qu’elle mange, et même comment elle dort. Alors quand son coach n’est pas là, c’est le téléphone qui prend le relai.

-

Syrine J. 23/12/2025

Syrine J. 23/12/2025

Flemme d’être féminine

Syrine ne s’habille pas « comme une fille » : jogging, sweatshirt, baskets… Ses amies n’approuvent pas son style, mais pour elle, l’important, c’est le confort !

-

Clélisse R. 16/12/2025

Clélisse R. 16/12/2025

Survivre à une fausse couche

À 15 ans, Clélisse apprend qu’elle est enceinte. Passé le choc, elle se projette et rêve de fonder une famille. Mais deux mois plus tard, la nouvelle tombe : elle fait une fausse couche et doit faire le deuil de ses deux jumeaux.

-

Max S. 09/12/2025

Max S. 09/12/2025

Mince comme mon téléphone

Depuis que son téléphone a décrété qu’il était « gros », Max est hanté par la crainte de prendre du poids. Multipliant les méthodes pour se priver de nourriture, il inquiète son entourage et découvre alors un mot nouveau : « anorexie ».

-

Daouda C. 26/11/2025

Daouda C. 26/11/2025

Mission permis

Daouda est aux portes de l’embauche : CAP, formations et code de la route en poche, il ne lui reste que le permis à passer. L’enjeu est de taille, alors c’est avec une discipline militaire qu’il s’est préparé à cette épreuve.

-

Esther A. 17/11/2025

Esther A. 17/11/2025

Le filtre du cool

À 21 ans, Esther n’a jamais fumé. Rien d’extraordinaire, a priori. Mais quand tout le monde autour d’elle fume, elle a l’impression de transgresser une norme implicite : la norme du cool.

-

Theo R. 03/11/2025

Theo R. 03/11/2025

Tout se vend, tout s’achète

Un vélo, une montre, une paire de Air Force 1… Théo a, depuis plusieurs années, la fièvre de l’achat et de la revente. A 18 ans, ce trader autodidacte affine son expertise pour s’offrir, un jour peut-être, la voiture de ses rêves.

-

Safir P. 14/10/2025

Safir P. 14/10/2025

Sapé comme jamais

À 15 ans, ce qui compte pour Safir, ce sont les sapes. Survêtements de marque, casquettes, chaussures bien choisies : il s’organise pour s’offrir ce qu’il aime. Quitte à acheter de la contrefaçon.

-

Shivanya O. 07/10/2025

Shivanya O. 07/10/2025

Fuir le mariage forcé

À 19 ans, Shivanya vit dans un foyer d’hébergement pour femmes victimes de violences. Elle a fui sa famille pour échapper à un mariage forcé et être libre de faire ses propres choix.

-

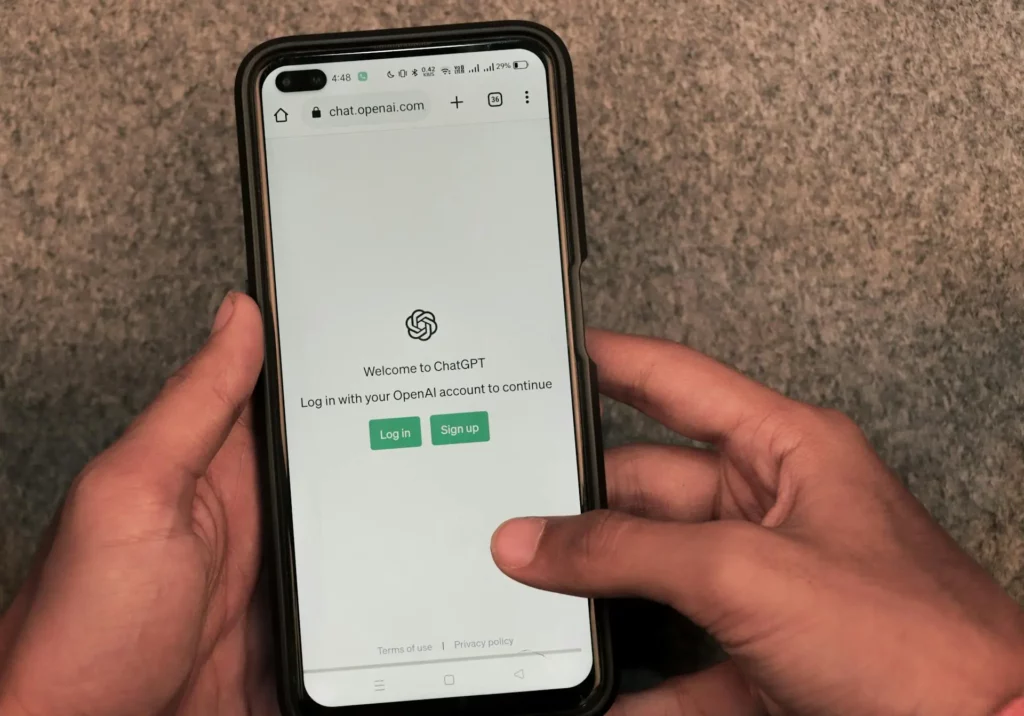

Umme D. 03/10/2025

Umme D. 03/10/2025

ChatGPT, le meilleur allié

Quand elle arrive en France, Umme réalise que la barrière de la langue l’empêche de s’intégrer. Alors qu’elle désespère, elle commence à créer du lien avec ChatGPT qui va devenir son ami, son prof, son seul soutien.

-

Maryline P. 30/09/2025

Maryline P. 30/09/2025

Nomade l’été, sédentaire l’hiver

Tous les étés, Maryline parcourt la France avec des dizaines d’autres gens du voyage. Mais l’hiver, sa famille pose ses caravanes sur le terrain familial en Bretagne, où elle retrouve ses cousin·e·s.